Ein Rekord jagt den Nächsten

Spätestens durch den aktuellen Bullenmarkt sollte es den meisten Kritikern von Bitcoin klargeworden sein, dass es sich hierbei nicht um einen kurzfristigen Hype handelt, angefeuert von Personen, die das Zahlungssystem revolutionieren wollen, sondern um eine Idee, die nicht länger ignoriert werden kann. Mit dem Hinzukommen von weiteren Aushängeschildern wie Microstrategy und Tesla, oder auch dem kürzlichen Börsengang von Coinbase, findet nun auch die Unternehmer- und Finanzwelt zunehmend Interesse an dem digitalen Gold, was mitunter dazu beiträgt, die Kurse von Kryptowährungen in die Höhe zu treiben.

Um das Interesse an Kryptowährungen nachvollziehen zu können, lohnt es sich einen Blick auf das derzeitige monetäre System zu werfen, welches derzeit – speziell durch günstiges Geld – auf eine Probe gestellt wird. Ob es nun Bitcoin, Ether, XRP, oder ein von den Massen beeinflusster Token wie Dogecoin ist, so bieten Kryptowährungen allen voran eines: Einen Ausweg.

Ist die Wirtschaft abhängig vom billigen Geld?

Den bedeutendsten Industriestaaten liegt ein Fiat-Geldsystem zugrunde, das es Zentralbanken per Definition erlaubt, Geld aus dem Nichts zu schaffen. Dieses System bietet unter anderem den Vorteil, die Geldmenge bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren. Genau dies ist auch in Zeiten von wirtschaftlichen Abschwüngen besonders zu sehen, so wie es aktuell die Federal Reserve in den USA, oder auch die EZB im Euroland praktiziert, um den wirtschaftlichen Einbrüchen, ausgelöst durch das andauernde COVID-19 Chaos, entgegenzuwirken. Dieses neu geschaffene Geld soll dazu dienen, die Wirtschaft anzukurbeln und sowohl Individuen als auch Unternehmen zu vermehrtem Konsum und Investitionen zu animieren.

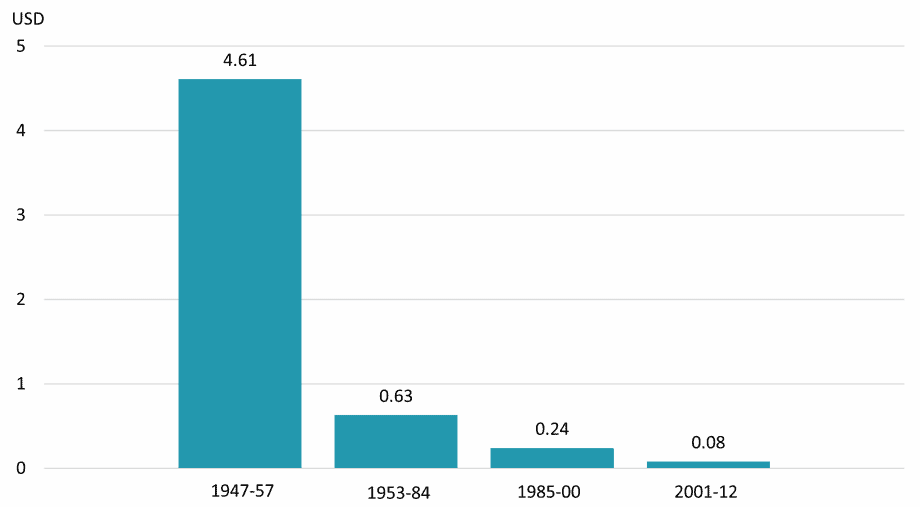

Historisch betrachtet hat dieser Ansatz, ausgehend von den USA, auch durchwegs Sinn ergeben: Betrachtet man Abbildung 1, so ist zu erkennen, dass vereinfacht ausgedrückt jeder einzelne US-Dollar an neu aufgenommenen Schulden im Zeitraum von 1947 bis 52 noch weit über 4 US-Dollar an BIP generiert hat. 50 Jahre später, Mitte der 2000er-Jahre, verkörpert jeder US-Dollar an neuen Schulden jedoch nur mehr 0.08 US-Dollar an BIP-Wachstum. Durch diesen Effekt des abnehmenden Grenznutzens lassen sich demnach kurzfristig zwar Erfolge verbuchen, welche sich jedoch langfristig negativ auf das Geldsystem auswirken. Durch die stetige Ausweitung der Geldmenge, umfangreichen Stimulierungspaketen und einer Niedrigzinspolitik wird ein Kreislauf herbeigerufen, der nur sehr schwierig zu beenden ist, nachdem ein plötzliches Ende der Bereitstellung von Liquidität, oder auch ein Anstieg der Leitzinsen zu vermutlich größeren Unruhen in der Wirtschaft führen würde.

Hohe Inflation ist auch keine Lösung

Das resultierende Problem ist ein potenzielles Übermaß an Inflation. Gängige Definitionen von Inflation beschränken sich zumeist auf die resultierende Symptome, lassen jedoch die Ursachen außen vor. Dies betrachtet jedoch nur eine Seite der Gleichung und lässt die zugrundeliegenden Gründe für die Wachstumsrate aus, und verwechselt die Auswirkung mit der Ursache, was in erster Linie auf eine übermäßige expansive Geldpolitik zurückzuführen ist.

Neben dem Effekt der Erhöhung des Preisniveaus findet auch eine Umverteilung des Vermögens statt. Nach dem Cantillon-Effekt sind die Begünstigten von neuem Geld nach einer monetären Expansion diejenigen, die das Geld zuerst erhalten. Diejenigen können es weiterhin zum alten Preisniveau verwenden, und erst nachdem das Geld in der Wirtschaft zu zirkulieren beginnt, werden die Preise allmählich korrigiert.

Meine persönliche Ansicht ist, dass Inflation weder wünschenswert noch notwendig ist, dass der effektivste Weg zur Entwicklung durch freies Unternehmertum und private Investitionen führt und dass die Regierung am besten dienen kann, indem sie sich auf wesentliche Regierungsfunktionen beschränkt, Steuern aller Art niedrig hält, von Eingriffen in die Wirtschaft absieht und einen stabilen monetären Rahmen bietet.

Milton Friedman (1971)

Harte Währungen in kritischen Zeiten

Nachdem viele der etablierten Kryptowährungen einen deflationären Ansatz verfolgen, lässt sich die Geldmenge nicht willkürlich bestimmen, was sie zu einer härteren Währung macht. Auch wenn die ursprüngliche Idee von Bitcoin, der eines reinem elektronischen Peer-to-Peer Zahlungssystems, derzeit mit unökonomischen Transaktionsgebühren, oder einem begrenzten Transaktionsvolumen nicht ermöglicht wird, so bieten Bitcoin und andere Kryptowährungen dennoch einen Ausweg aus dem übermäßigen Prozess der Geldvermehrung und es bleibt abzuwarten, wie Anleger auf weitere Aktionen der Zentralbanken reagieren.